内容详情

2008年05月22日

不忘根本真英雄

——记国民党元老郝柏村先生的家国情

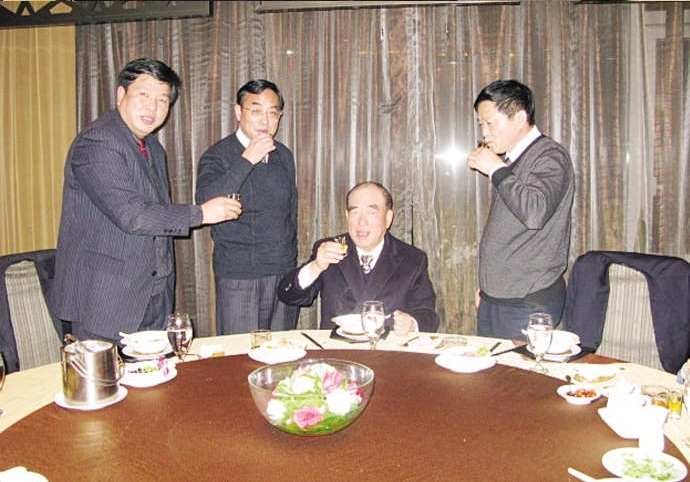

2008年2月18日,郝柏村先生在台北市宴请家乡客人———区司法局局长孙发林(左二)、江苏火电有限公司董事长郝忠林(右一)、作者(左一)。

图为郝氏宗祠内的百年银杏树。

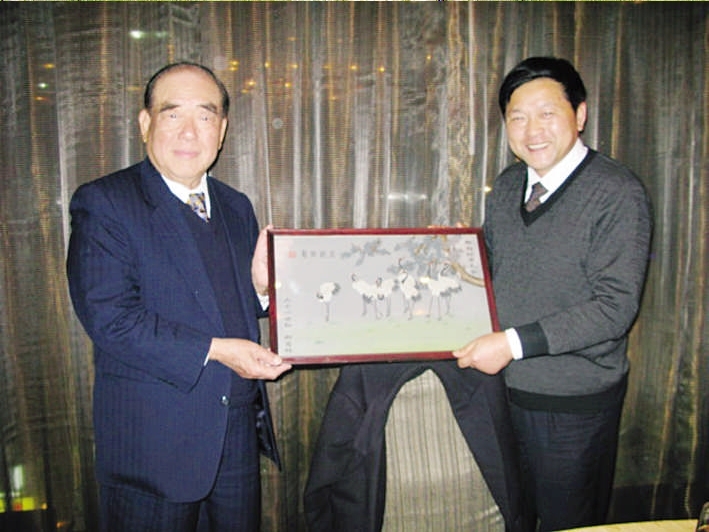

2008年2月18日,江苏火电有限公司董事长郝忠林(右一)在台北市向郝柏村先生赠送礼品。

□张宗煜

最初听说郝柏村先生的大名,是在近三十年前。那时,我正在读高中,班上有一位来自葛武的同学,在课余闲暇,我们常常听这位仁兄大谈郝柏村的故事。那些故事,虽然是同学从父辈那里听来的一些零碎的历史片断,但至今仍在我的记忆里挥之不去。因为,那是一个特殊的岁月,特定环境下的特定的故事,给人印象深远。

后来,我调至区委台湾工作办公室,这为我了解盐都在台人员情况,进一步熟悉和接触郝柏村先生提供了平台。通过查阅资料,我才得知,郝柏村曾在台湾担任过要职,可谓权高位重。1978年,他任“陆军总司令”;1980年,他任“总谋总长”;1989年,他任“国防部长”;1990年,他任“行政院长”;1993年,他任“总统府资政”、中国国民党副主席。1995年,他宝刀不老,与林洋港先生搭配竞选台湾地区领导人。他长期生活在台湾,是我们盐都在台人员中的最知名人士。

今年2月18日,我前往台湾考察,有幸在台北市的一家饭店里与先生会晤。他亲口告诉我,近十几年来,全国的省会,只有宁夏的银川没有游过。

郝柏村出生在葛武镇郝荣村,他的童年和少年是在家乡度过的。近90岁高龄的郝老至今说起家乡,依然激动不已。我在与他及他家人的交谈中,概要地了解了他的人生履痕以及他思乡念亲、情系故乡的故事。

1938年1月20日,郝柏村从中央陆军军官学校炮科毕业。正是那一年,他离开了故乡,奔向了抗日战场。他的母亲袁珍宝、父亲郝绪龄先后于1940年、1944年病故。身在抗日前线的郝柏村没有回来为二老送葬。此后,老人每每想起此往,仍心痛不已!

1950年,郝柏村随国民党到了台湾。在台湾的几十年,郝柏村经历了生子、金门炮战、赴美国上学、升职等一系列人生变迁,但不变的是他对家乡的思念。他还记得,1938年春节,他回郝荣庄与父母弟妹团聚,这也是他们一家人的最后一次大团圆啊。郝柏村带上父母、弟弟、妹妹到盐城游览,拍了一张全家福的照片。此后,郝柏村一直把它带在身边,直至2004年《郝柏村影像集》出版,这张照片才被翻拍悬挂在他出生房间的墙壁上,总算又回到了家。

他的侄子郝龙潭曾寄给我的一张老年郝柏村夫妇与其弟郝柏森夫妇的合影。这是一张被放大且加了色彩的照片,记录了骨肉欢聚的历史瞬间。正是这张照片,见证了郝氏兄弟曾天涯海角、各居一方、盼望团聚的痛楚,也见证了岁月的无情流逝和台海的人为分隔。

郝柏村先生经常思念、关心他远在大陆的亲人们和熟悉的家乡,并为家乡建设出谋划策。

1991年夏季,苏北里下河地区遭遇特大洪水灾害。郝柏村得知情况后,向家乡捐了大量大米。

1993年和1996年的10月,他派长子、现任台北市市长的郝龙斌和次子郝海晏(又名龙驷)分别到郝荣村,为先人扫墓。

1999年,郝柏村先生终于回到家乡,重见故居。那一幕,郝荣村的乡亲至今历历在目。“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”。阔别家乡六十余载,重回故乡,能不感慨万千?!

那是9年前的4月5日上午,郝柏村率夫人郭莞华,儿子郝龙斌、郝海晏,长孙女郝汉祥及亲属,来到他的父母墓前敬香、跪拜,泪洒故土……

祭拜完先人,郝老先生来到故居。他伫立在北屋门口,声情并茂地对台湾《联合报》、《中国时报》、《自由时报》、《联合晚报》、《自立晚报》、《中时晚报》及台视、东森电视、TVBS的记者们说:“我的根就在这里!”“这次回到家乡,是要让后代知道自己的根、自己的本。中国人不能忘记自己的根本。人不一定要归根,但是决不能忘根!”这些发自肺腑的话语,急切地发达了郝柏村对乡土的眷恋之情。

陪同父亲回故乡的郝龙斌也动情地说:“几个月前,我爸爸的思绪就回到了60年前,不停地向我们讲述家乡的人、童年的事。”

他边看边回忆往事,显得尤为兴奋。他说,北屋堂屋靠着东墙、西墙,原来各有一张大桌子。他拉着夫人的手进入北屋东房,用手指了指说:“这就是我出生的地方!”他来到了小时候住过的房间,对众人说:“我6岁时,父亲就让我住这个房间,每天早上起床还要自己叠被、扫地,常常关门让我练字。”

在郝氏宗祠,郝柏村记忆犹新地说:“我从小在这里念私塾。记得老师姓王,是龙冈人。当时我才8岁,10岁就到尚庄念书,庄子里读洋学堂的,我是第一个。”郝柏村指着宗祠庭院西一幢座西朝东的厢房又说:“那里是放空棺材的,那时人过了60岁,都要把棺材准备好。北边一小间放水龙,以防火灾。”郝老先生还回忆起了当年发生在宗祠里的一些故事。

他侄女问他,宗祠南殿北门外头上“龙凤灵奇”是不是祖父写的?他回答:“笔迹很像!”端详了一会儿,他认定地说:“是我父亲写的!”。

在宗祠庭院内一棵百年银杏树下,郝老先生与亲属、族人叙旧事、拉家常,以至郝龙斌提醒他过了安排时间,他才依依不舍地离开宗祠。郝老先生还看了他从小乘船出门读书的码头,访问了郝成英家和村子西头一家小商店,参观了郝荣小学。他一路走,一路问,问得是那么仔细。

那次回乡,郝柏村先生还参观了他曾经就读的尚庄小学、盐城中学,到宝应县射阳湖镇合兴村(今高夏村)祭扫了他外祖父母的坟墓。按照行程安排,4月7日一早,郝柏村就要离开家乡了,但他对故乡是那样的眷念。4月6日下午,他再次携妻子、儿女回到郝荣村,在父母墓前鞠躬、凝思;又一次回到村庄,到处察看,走访农家。当他走进郝福监家中,了解到郝福监家生产石棉瓦时,便说:“石棉是有污染的,对人的健康不好。你已赚了不少钱了,见好就收,改做进步的、先进的工业。”郝老先生行走在家乡的巷道上,语重心长地对镇、村干部说:“路上铺的还是老砖头,巷子这么窄。随着经济发展,汽车也开不进庄子,乡村建设要很好规划,用五年时间来规划建设,五年不行就十年!”“农民种田收入是有限的。土地种粮食,即使丰收,赚钱也有限。要赚钱,还是要靠发展乡村企业,把市场打开了,那赚钱就没有数了。只要人人动脑,个个动手,就能赚钱。”

此后,郝柏村先生于2001年、2005年各回一次故乡。

2005年10月18日,郝柏村先生第三次回到故乡。我作为区委台办负责人,参与了郝老先生这次回郝荣村的全程接待。

郝老先生与同来的大女儿海雯、二女儿海玲、侄儿龙潭先是祭拜父母墓,然后驱车进入村头,下车步行。沿着通往故居的路,他一边走,一边与陪同的镇、村干部攀谈,还不时停下来与围观的群众打招呼,作个别交谈。

踏进故居的门,郝先生依次看了每个房间,向众人介绍了他记忆中的故居内原貌。郝老先生此次回故乡,还有一项重要使 命,就是为重修郝氏宗谱做好准备工作。在宗祠里,郝柏村与几位年老的族人座谈郝氏先人宗支,追根溯源,为续写家谱累积材料。这一次,他在郝氏宗祠亲笔书写了“不忘根本,中华之光”的条幅,并题上了“十八世郝柏村”的落款。现在这幅字被制成了牌匾,悬挂在郝氏故居里。在郝氏多位后人的共同努力下,如今《苏北郝氏宗谱》一至四卷已在台湾印刷成书,郝先生亲自撰写了《重修苏北郝氏宗谱序》,并印在卷首扉页上,也算遂了郝先生“敬祖”及从台湾第三次回乡的心愿。

由于工作的需要,我曾多次陪回乡探亲、观光的台湾同胞去郝荣村,参观郝氏故居、郝氏宗祠。有人问我郝柏村在大陆还有哪些亲人?我都会一一向提问者介绍。目前,在大陆亲人中,与郝柏村保持联系的要数他的妹妹和侄儿郝龙潭了。郝龙潭去台湾,郝柏村还向蒋经国的夫人蒋方良介绍说:“这是我的侄儿!”郝龙潭原是贵州省通诚化工矿产责任有限公司负责人,已退休几年了。2007年4月,盐都区决定建设郝荣村人文景点,区台办领衔完善郝氏故居人文内容。为了掌握第一手资料,我与郝龙潭和他的三个姑姑多次通电话,才征集到如今“郝氏故居”内悬挂的对联、牌匾和一百多幅照片等珍贵资料。

郝柏村先生三回家乡,切身感受了家乡人民对他的浓浓深情。原盐城市的党政主要负责人林祥国、李全林、张九汉等热情接待了他,盐都区、葛武镇的党政主要负责人全程陪同他。他也和许许多多的游子一样,时刻关注着家乡的建设,对故乡的水、故乡的人有着深厚的感情。每次回家乡,他都十分关心家乡的环境建设,对郝荣庄周边河水的清澈、道路的绿化提出了积极性建议。家乡官员、企业家到台湾进行经贸、文化考察与交流,他只要知道,都要宴请接待。去年10月,在苏台(盐城)经贸洽谈会举办之前,盐城市委、市政府分别派出了以市长李强、市委副书记李弛为团长的两个经贸考察团入岛,开展经贸交流活动,郝老先生与盐城籍原在台政军界知名人士周仲南(台湾原“警备区司令”)、陈廷宠(台湾原“陆军总司令”)、孙森(台湾原“警备区副司令”)一起,热情接待并宴请了考察团一行成员,作为市考察团成员的盐都区委副书记、区长崔浩和区委常委、副区长戴荣江与郝老畅叙乡情。2005年,原区委副书记陈广平率领我区经贸考察团到台湾,郝老先生在台北市101层大楼接待了家乡来客。

今年初,我们与郝龙潭联系,请他转达他伯父,春节之后去台湾考察时,想拜访他老人家。郝老先生欣然应允。孙森先生为接待我们,做了周密的安排,约定2月18日晚在台北一家饭店宴请我们。这天,我和区司法局长、原葛武镇党委书记孙发林,江苏火电有限公司董事长郝忠林,因故晚去了一步,郝柏村与周仲南、陈廷宠、孙森及郝先生次子郝海晏却早已在饭店等候。郝老先生起身和我们一一握手,连声说“欢迎、欢迎”。那晚短短的一个多小时,郝柏村先生与我们亲切交谈,似乎有说不完的故乡人和事。临别时,我把悬挂在郝氏故居屋里的两幅对联和大门口的一幅对联的书法家真迹赠送给郝柏村先生,郝忠林谨以曾孙的身份向老人送上一幅红木边框装帧的东台发绣“寿鹤图”,郝老亲手接过礼品,显得十分高兴。我们还转达了家乡领导请他回故乡观光的邀请。郝老先生当场就说,一定要回家看看。

2月23日下午,在我们离开台湾的前一天,郝柏村派人给我们送来了《苏北郝氏宗谱》一至四卷、《郝柏村影像集》和反映他政治之旅的《无愧》、《郝总长日记中的经国先生晚年》等书籍。

回到祖国大陆,我认真拜读了郝柏村自传性书籍,感慨良深。他极力坚持一个中国原则,恪守反台独、爱台湾的理念。《无愧》记载:“1992年10月13日,‘立法院’总质询,民进党说:‘一个中国,无路可走;一中一台,海阔天空’。‘郝院长’立即反驳:‘一个中国,惟一可走;一台一中,四大皆空’”。书中还说,“‘中国,只有一个’,是‘郝院长’坚守不渝的原则”。郝老甚至在1993年1月30日国大闭幕典礼上,激昂地振臂高呼“消灭台独”。

风风雨雨三十年,台海局势几经沉浮。从1979年1月1日结束“炮轰金门”的那场热战,到隔海相望、不相往来的冷战,再到“和平统一、一国两制”唱响至今,两岸人民对同宗同根的共识空前融和,两岸经济文化交流与合作不断深入,这正是郝老先生所希望和欣慰的。

一海相隔,对岸遥思。近九旬的老人郝柏村先生,见证了两岸关系发展的艰难历程,他是“一个中国,惟一可走”的践行者,他就是情系家乡、不忘根本的真心英雄。